Seite wird geladen...

Wie Klimaanpassung mit Mitteln der grünen und blauen Infrastruktur möglich ist, zeigen gute Beispiele aus der Praxis.

Nachhaltiges Bauen trägt zu Klimaschutz und Klimaanpassung bei. In diesem Kontext führt die Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg ein vom bayerischen Umweltministerium gefördertes Projekt durch. Im Vorhaben „Kleiner Wohnen @ Land – Nachhaltiges Wohnkonzept im ländlichen Raum“ werden Erfolgsfaktoren und Hemmnisse beim Schaffen platzsparender, ressourceneffizienter und sozialer Wohnformen im Reallabor erforscht.

Die Gemeinde Redwitz an der Rodach im Landkreis Lichtenfels plant ein neues Baugebiet auf einer innerörtlichen Grünbrache. Für dieses Gelände entwickelten die Studierenden der Hochschule Coburg im Rahmen des Forschungsvorhabens Konzepte alternativer Wohnformen. Diese heben sich deutlich von üblichen Einfamilienhausgebieten mit hohem Flächenverbrauch ab. Im Fokus stehen Lösungen für Bedürfnisse junger Familien sowie für Ein- und Zweipersonenhaushalte mit einer deutlich reduzierten Wohnfläche im Vergleich zum klassischen Einfamilienhaus.

Einer der studentischen Entwürfe dient als Ausgangspunkt für das Realprojekt: Vier modulare Gebäudecluster mit flexiblen Grundrissen umfassen jeweils drei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 32 Wohneinheiten unterschiedlichster Größen. Das Konzept setzt zudem auf gemeinschaftsorientiertes Wohnen in Form einer neu zugründenden Genossenschaft oder Baugruppe. Die Planung berücksichtigt den vorhandenen Naturraum mit altem Baumbestand; für naturnahes Wohnen wird auf große Bauvolumina verzichtet und Flächen werden nur minimal versiegelt.

Die RAAB Baugesellschaft mbH & Co. KG unterstützt die Gemeinde als erfahrene Praxispartnerin und zukünftige Bauherrin. Sie möchte bei überschaubarer Größe und Vergleichbarkeit der vier Gebäude die Verwendung innovativer und ökologisch interessanter Baustoffe und Konstruktionsweisen testen. Die neuen Baustoffe sollen in der Anwendung erforscht, verglichen und innerhalb der Belegschaft bei der Baufirma, Bauwirtschaft und den Nutzern auf Akzeptanz geprüft werden. Die Gebäude sind ausschließlich in nachhaltiger Massivbauweise geplant: Ein Haus als Referenzgebäude soll mit Wärmedämmziegeln, die anderen drei Gebäude sollen mit Massivsteinen aus Kalamitätsholz, Hanfkalksteinen und ungebrannten Lehmbausteinen erstellt werden.

Das bayerische Bau- und Umweltministerium haben sich vor einigen Jahren für die Auslobung eines Modellvorhabens im Experimentellen Wohnungsbau zusammengeschlossen. Gemeinsam wollten sie damit einen klimaangepassten Wohnungsbau unterstützen und gute Beispiele anregen.

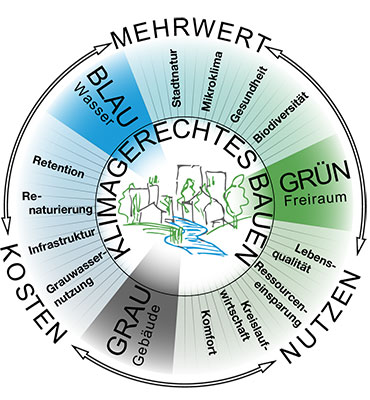

Die Anpassung von Gebäuden an sich ändernde Klimabedingungen wird oft als zusätzliche Belastung gesehen. Im Forschungsprojekt wurden die Planung und Umsetzung von ausgewählten Modellprojekten im geförderten Wohnungsbau wissenschaftlich begleitet. Ziel war es, Kosten und Nutzen von Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung unter Berücksichtigung von Nebeneffekten wie Gesundheits- und Umweltkosten zu bewerten. Dabei war die Betrachtung der langfristigen Wirtschaftlichkeit maßgeblich.

Die untersuchten Maßnahmen umfassten Baumerhalt und -pflanzung, Bodenbeläge im Außenraum, Versickerungsanlagen, Dach- und Fassadenbegrünung sowie Sonnenschutz. Um deren Bezahlbarkeit zu bewerten, wurden Kosten sowie Nutzen für Mensch und Umwelt über den gesamten Lebenszyklus gegenübergestellt. Das Ergebnis ist: Selbst bei höheren Investitionskosten überwiegen langfristig wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile.

Die Broschüre „Bezahlbar klimagerecht bauen“ unterstützt Kommunen, Bauverantwortliche und Planende, Maßnahmen zu Klimaanpassung und Klimaschutz im Wohnungsbau zu identifizieren. Denn nur beim frühen Einbeziehen der Maßnahmen in den Planungsprozess kann die Umsetzung erfolgreich gelingen. Die dargestellten Kosten-/Nutzenbetrachtungen sind wertvolle Argumentationshilfen für die Berücksichtigung von Klimaanpassungsmaßnahmen.

Die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung ist ein wesentlicher Baustein der klimawandelangepassten Siedlungsentwicklung. Bepflanzte Versickerungsmulden bieten einen Mehrfachnutzen: Sie verzögern den Abfluss von befestigten Flächen, halten Schadstoffe zurück, bieten Insekten Lebensräume und verbessern das Mikroklima und die Attraktivität des Standorts. Praktische Handlungsempfehlungen werden aktuell in einer angewandten Forschungskooperation erarbeitet, um Planer und kommunale Entscheidungsträger beim zukunftsfähigen Umgang mit Niederschlagswasser in Siedlungen zu unterstützen.

Das Projekt „Landschaftsplanung in Bayern – kommunal und innovativ“ unterstützt sechs ausgewählte Städte und Gemeinden fachlich in der Landschaftsplanung und bei der Entwicklung individueller Kommunikations- und Beteiligungskonzepte. Für eine bayernweite Übertragbarkeit werden die im Projektverlauf gesammelten Erfahrungen aus den Partnerkommunen aufbereitet. Die folgenden Partnerstädte legen in ihrer Landschaftsplanung den Fokus besonders auf Klimaanpassung sowie grüne und blaue Infrastruktur:

Stadt Bamberg - Steckbrief

Multifunktionale Flächennutzung im Kontext urbaner Klimaresilienz

Stadt Penzberg - Steckbrief

Blaugrüne Adern durch die Stadt: Biotope vernetzen – Natur begreifen – Synergien schaffen

Stadt Selbitz - Steckbrief

Schwammflur – Mit dem kommunalen Landschaftsplan frühzeitig gegen Starkregen und Hochwasser wappnen

Das Projekt wird gemeinsam von der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt im Zeitraum von 2021 bis 2025 durchgeführt. Der „Zweite Landschaftsgipfel“, der zugleich die Abschlussveranstaltung ist, wird am 07. Oktober 2025 als Prä-senzveranstaltung im Presseclub Nürnberg stattfinden.